Msのサイトはコロナ禍、大々的にリニューアルされましたが、当時私が激務の最中であったため、掲載作品は、最近の仕事を中心に少量にとどまっています。そこで、先回から私、三澤文子が担当する回は、「蔵出し!自慢の住宅作品」と題して、Ms日記にて、未掲載の作品を皆様にご紹介させて頂きたいと思います。ということで、このあとすぐにMsウェブサイトの作品紹介にアップされる運びとなっています。

さて、今回は2007年に竣工しました岐阜県郡上市白鳥町石徹白(いとしろ)にある「禅定庵」です。

禅定とは、仏教修行のひとつで「心を一点に集中し、雑念を退け絶対の境地に達するための瞑想」という意味ですが、登山家である住まい手が冬期、この地に住み日々山に入り修行することを目的としているので、住まい手自ら「禅定庵」と命名してくれました。

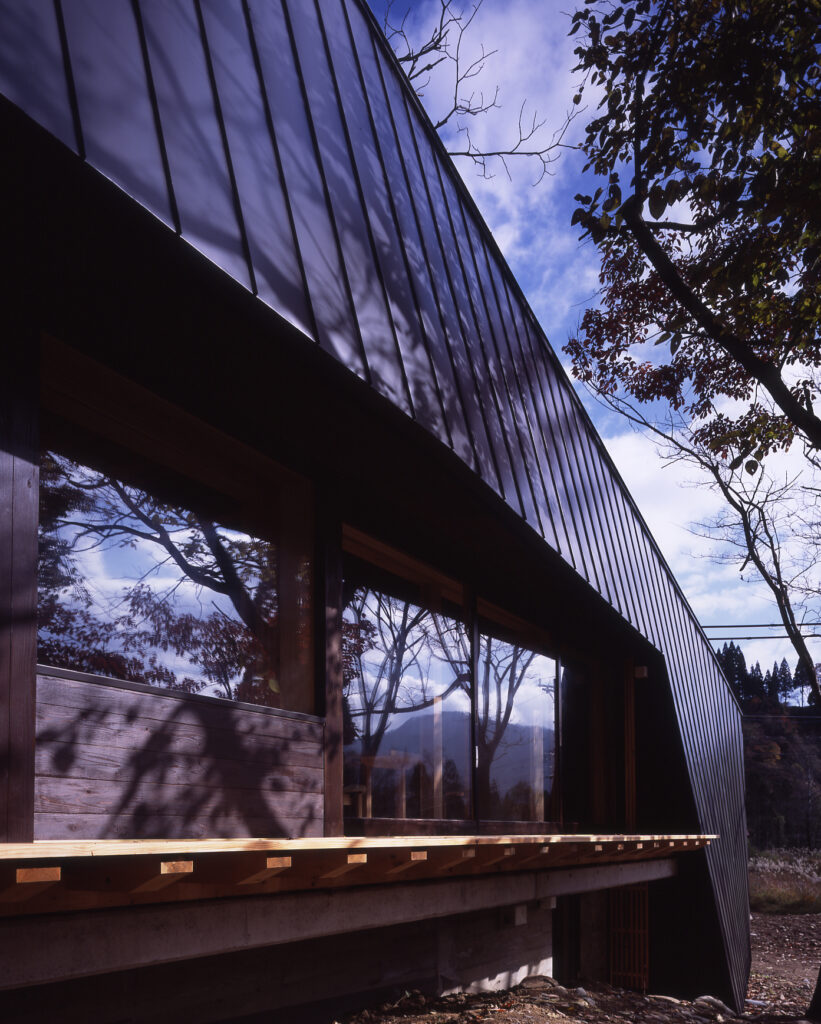

兜のような強靱な姿形でありながら、雪のない時期には、周辺の木々や風景に馴染む佇まいであると思っています。 写真では西に開く居間食堂につながるデッキが見えます。

斜面地に建つ禅定庵は、1階がRC造でガレージと乾燥室や倉庫、そして玄関アプローチがあります。この写真のデッキの下にRC造の壁が見えていますが、1階といっても地下室のようなものです。

この写真は、お気に入りの写真の一つで、微妙にうねっている屋根の表情が狙い通りで、甘美な気持ちになってしまいます。窓に映った樹木の陰も絶妙ですね。

撮影は市川かおりさん。この時期は常に市川かおりさんに撮ってもらっていました。

北側から見ています。南斜面であるため、2階を覆う屋根が、かなり地面に近づいています。

写真左手の屋根面が東で、区切り取られた部分がこの家の入り口部分になります。

全面道路を介した前の土地から撮った東外観。別荘地なので、道路は除雪してもらえるものの、道路から家まで、屋根を設けて雪対策をしています。この地域、真冬は積雪3mというのですから、まさしく修行ですね。

そして南外観です。桁を支える柱は2本の八角柱。浴室の外にあるベランダが見えます。

敷地にある樹木はほとんど伐らず計画しましたが、1本だけ枯れていた桜の木を伐採しました。それも製材して台所のカウンターに活用できました。そしてその10年後、この家の設計担当だった大橋朋晃くんが、今は亡き三澤康彦さんの小さなお仏壇を、その桜の板で造ってくれました(※大橋朋晃くんはMs卒業後、OGUMAという家具の会社を設立しました)。

これもお気に入りの写真の一つです。ホールから居間食堂を見通しています。

外観の屋根の形を感じさせる内部の空間ボリューム。

この頃からMsの小屋組の特徴である幅75の垂木を使っています。かれこれ20年くらい垂木はこの寸法になっていますね。

木材供給は、故・美谷添理事長が率いていた白鳥林工さん。雪深い山で育った木材です。

施工は松下建築さんで、親方の松下光伸さんが棟梁として素晴らしい仕事をしてくれました。

設計―木材―大工で素晴らしいチームができたのも自慢であり懐かしい思い出です。

西日が柔らかく部屋に入っています。床はこの地域の山で育った唐松材。野地板はJパネルを使っています。9寸の棟木が見えますが、2間とばして9寸では、この積雪にはNG。そのため頬杖を2本いれて支点間距離を短くしています。この頬杖材は杉ですが見えないところでスチール材を入れ込んで細く見せています。

構造設計は岐阜県立森林文化アカデミーの小原勝彦先生。

ダイニングテーブルから見返すと、南にある明るいベランダが見通せます。ベランダに面するホールには洗面台がありホール右手が広めのトイレ、左手が脱衣室と浴室です。いずれも南向きで明るく景色も抜群です。

ホールから西を見ます。写真右手はダイニングで、左手は玄関土間です。ここからが土間階段で1階玄関に向かいます。

ここから見える景色も素晴らしいのです。

そして、断熱障子を閉めた玄関土間。この頃は寒冷地仕様として建築模型に使うスチレンボードを障子紙の代わりに使っていました。そのためか、樹木の陰も妙にぼやけてみえますね。

これから山荘の設計が始まりますので、今回、自慢の山荘の紹介を通して、改めて地形の読み込みや風景の享受について、しっかり考えて進めていこうと思いました。

尚、この禅定庵は、雑誌・住宅建築2008年5月号に掲載されています。巻頭の「木造住宅の現在形」での安藤邦廣氏との対談も、内容がとても良いと思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

撮影:市川かおり

(三澤文子)