エムズ日記をお読みの皆さま、猛暑の夏日が続いておりますがお元気でしょうか。今回は非常勤スタッフの鈴木がエムズ日記を担当します。

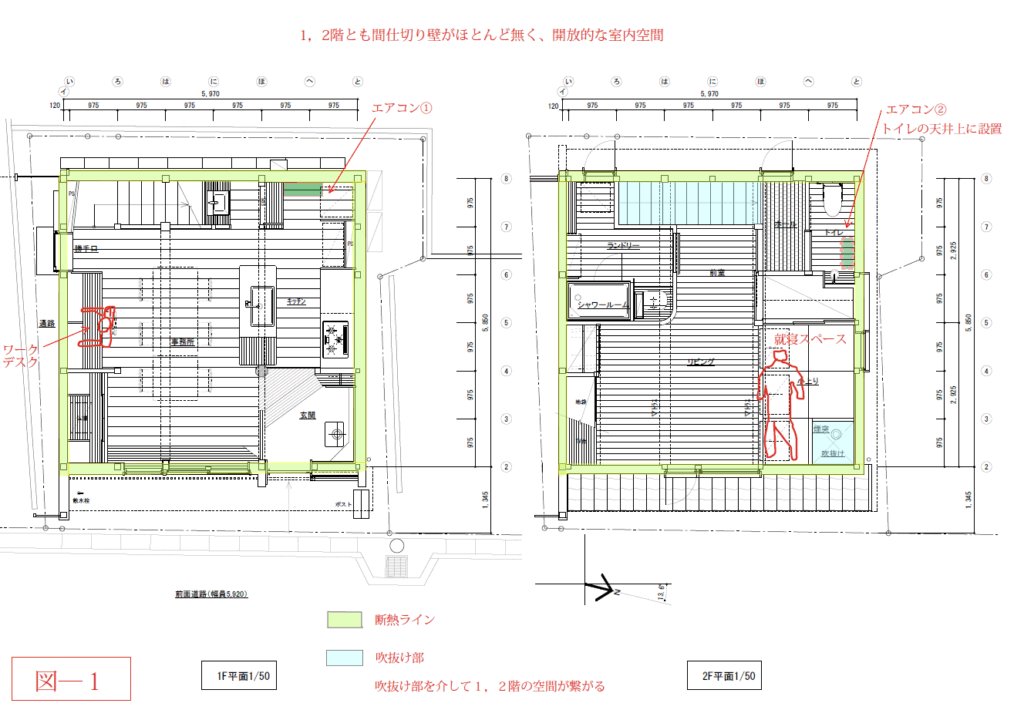

丸亀も連日35℃を超える暑い日が続いていますので、今回は夏季の住まいの温熱性能についてお話をしたいと思います。夏季は外気温が上がりますので、熱は屋外から屋内へと流れ込みます。丸福町家は図-1、図-2のように建物の外皮(がいひ)を断熱材で覆う設計をして、熱の流入を抑えました。

(開放的な室内の様子は、こちらの作品事例の写真をご覧ください。ページの一番下の「Report」では、改修前の詳細調査から工事完成後の様子までのエムズ日記をシリーズでお読みいただけます)

屋根・天井は屋根断熱、床下は基礎断熱、外壁は既存の土壁を出来る限り残してその屋外側に断熱材を充填し、土壁が無い箇所には壁厚分の断熱材を新たに充填しました。

建物の外皮の中で、最も熱を流入させる外部建具は、断熱性能が高いアルミ樹脂複合サッシとし、ガラスは熱を伝えにくいガスを封入したペアガラスとしました。玄関引戸のみ木製建具としました。

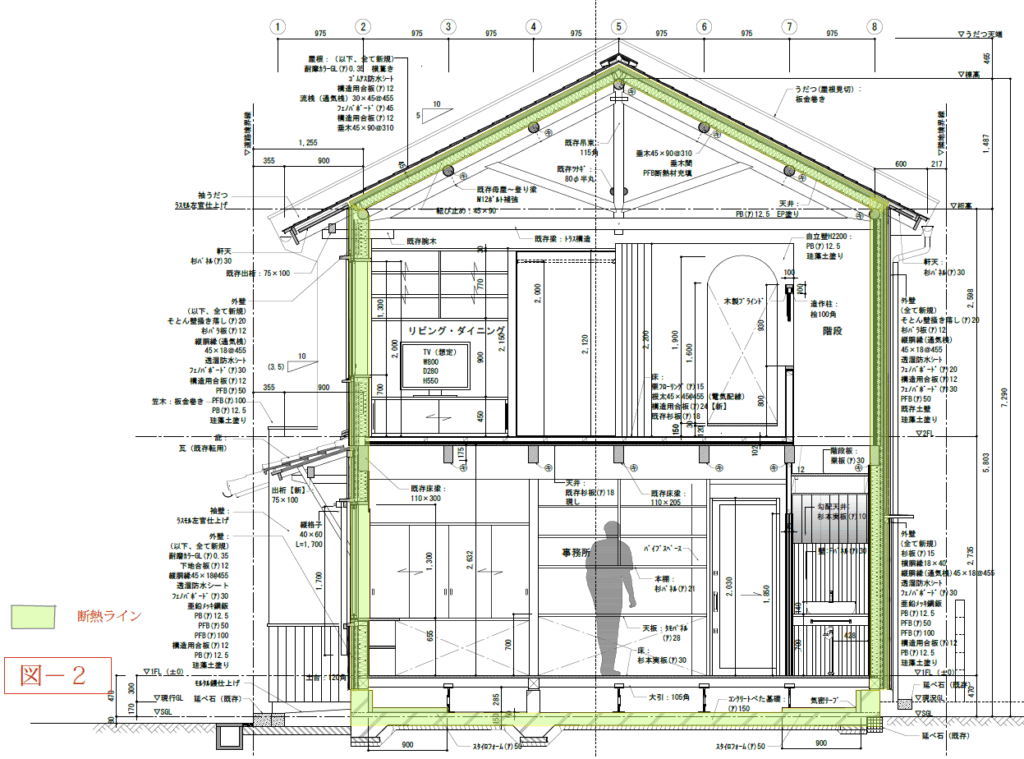

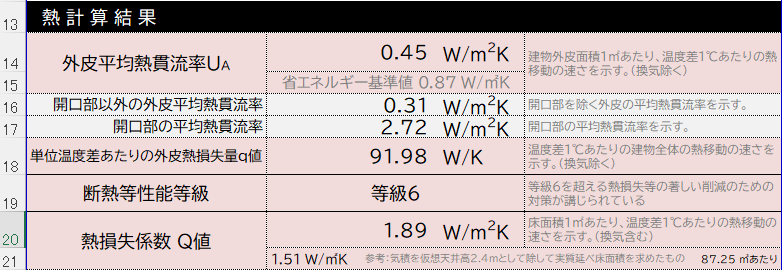

このように設計をすることで、外皮平均熱貫通率UA値0.45W/㎡K、熱損失係数Q値1.89W/㎡K、断熱等性能等級6、冷房期の外皮日射熱取得率(ηAC値)1.0%の高断熱の性能が得られました。

次に設計段階で行ったことは、設置するエアコンの台数や能力を決めることです。エアコンの必要能力は建物のUA値から計算で求めることが出来ます。計算では、断熱性能が高い建物のため、冷房も暖房も2.2KW(6畳用)の小さな能力のエアコンを1階、2階に各1台設置することで空調ができる結果となりました。

.png)

しかし、2階は夏場、屋根面からの日射熱で室温が上がり、不快な室内になるのではないかと不安があり、1ランク上の能力のエアコンにすべきかと迷いました。そこでエアコンの能力計算をレクチャーしてくださった、水の葉設計社の中野さんに相談したところ、計算通りの能力で大丈夫!。との助言を貰い、それでは計算通りの能力のエアコンで試してみようと決心して機種を決定しました。

現在は設計した温熱性能が、実際に改修がされた建物で、どのような室内環境となったのかの検証を丸福町家で生活しながら行っています。検証では、屋外の気温・湿度と、屋内1階、2階の室温、湿度を6月1日から測定を開始し1時間毎の変動を記録しています。7月上旬からは気温が30度を超え、屋外からの通風や扇風機だけでは耐えられなくなり、エアコンを使用し始めました。

これが2階のエアコンです!パッと見、エアコンとわからないようにのれんをつけてあります。

写真は2階のリビングの室温、湿度を計測するセンサーです。1階事務所、屋外のポスト(郵便受け)にも同様の計測センサーを設置しています。

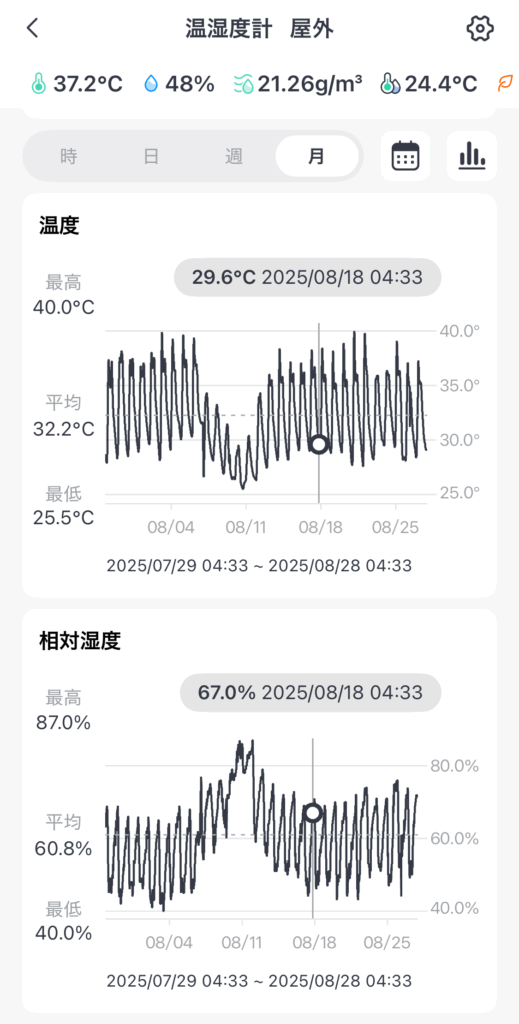

上に示すグラフは屋外の8月の気温と相対湿度です。8月7日から8月12日は、35℃に達していませんが、それ以外の日は毎日35℃を超えています。

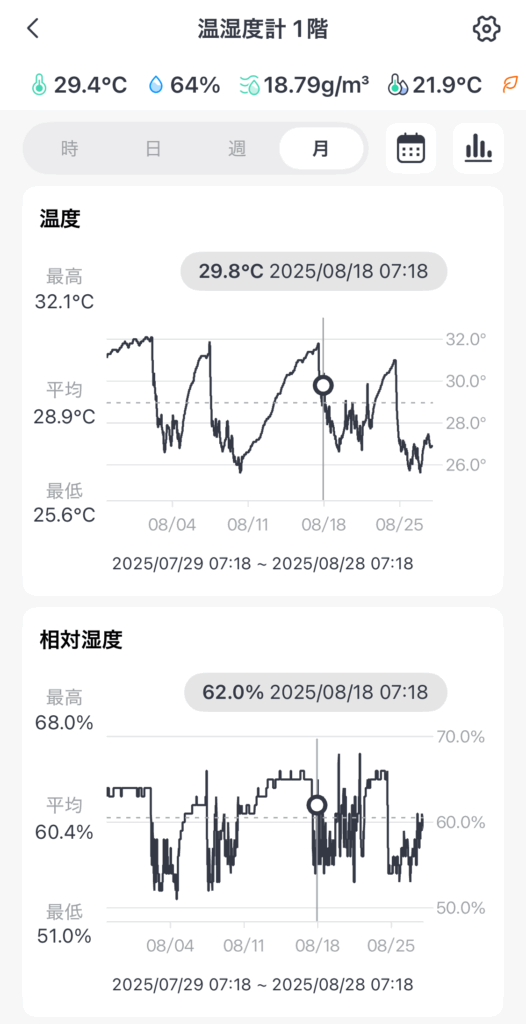

上に示すグラフは8月の1階事務所の室温と相対湿度です。私が滞在している日は、27~28℃ですが、お盆休み等で不在になると30℃を超えています。

エアコンの作動は、昼間は仕事をしている1階のみとし、就寝時は寝室がある2階のみONにする。外出する時は全てOFFにするようにして、居住フロアのみ作動させ、且つ間欠作動にして生活してみました。すると昼間1階の室温は27℃、2階は33~35℃位の温度差が生じました。また間欠作動をしていましたので、停止時には室温が上がり、エアコン作動開始時には、室温が下がるまで、フル稼働の作動音や多風量の吹き出しが見られました。

先日、「住まいから寒さ・暑さを取り除く」という本を、読む機会があり、高断熱の家は開放型の間取りにして、外気が酷暑になる時期は、エアコンを全館で連続運転させると穏やかな室内環境が得られると書かれておりました。それが心響き、8月の下旬から試しに実施しています。

すると、1、2階とも室温は27~28℃、湿度は50~60%で一定となり、エアコンの作動音は動いているのか停止しているのかわからないくらい静かで、微風量で、気流を体で感じることもなく、暑くもなく涼し過ぎることもなく、快適であることに気が付きました。この状況を見てからは、外出時も作動させています。

今後、この作動状態でエアコンのみの電力消費量を計測する計画をしており、エアコンの定格能力に対して、どの程度の能力で作動しているのか、深夜電力は活用できるのか等を見てみたいと考えています。このようなエアコンの使い方は、今までは考えてもみませんでしたが、建物の高断熱性能を活かして、穏やかな室内環境が得られるとすれば、一つの選択かもしれません。

一方で私は毎日夕方6時になると、仕事の手を止めて、外にでて1時間程、散歩をすることにしています。そこで気温や湿度、通風、日没時間から季節の変化を感じ取り、エアコンの使い方や、窓からの通風に切り替えるタイミングを外さないようにしたいと思います。

散歩のときに眺めた丸亀城です。

私は、今回の設計や検証を通して、住まいの断熱性能やエアコンの必要能力を計算で求めることが出来るのは、素晴らしい技術だと思いました。今後は地球温暖化、気候変動、自然災害の発生に関心を持ち、住まいの快適性や健康についての知識を身に付けて、住まい作りに携わる者が出来る対策や貢献に取り組んで行こうと思います。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

鈴木康之