エムズ日記をお読みの皆さん、こんにちは。朝夕は涼しくなり、街路樹の紅葉を見ると秋の到来を感じます。今回のエムズ日記は非常勤スタッフの鈴木が担当します。私は2月に改修工事が完了した丸福町家で暮らしながら、改修で実施した性能向上について検証を行いレポートに纏めています。今回のエムズ日記は、丸福町家の省エネ性能についてお話いたします。

丸福町家は香川県丸亀市に昭和3年に建築された長屋住宅で、祖母から受け継いだ後、しばらくの間、空き家となっていましたが改修を行いました。

(改修の経緯はこちらの作品事例のページをご覧ください。ページの一番下の「Report」より、改修前の詳細調査から工事完成後の様子まで、シリーズでお読みいただけます)

前回エムズ日記では、猛暑中エアコンを終日連続運転する試行について書きました。その検証結果からお伝えします。

(前回のエムズ日記はこちらからお読みいただけます)

-1024x638.png)

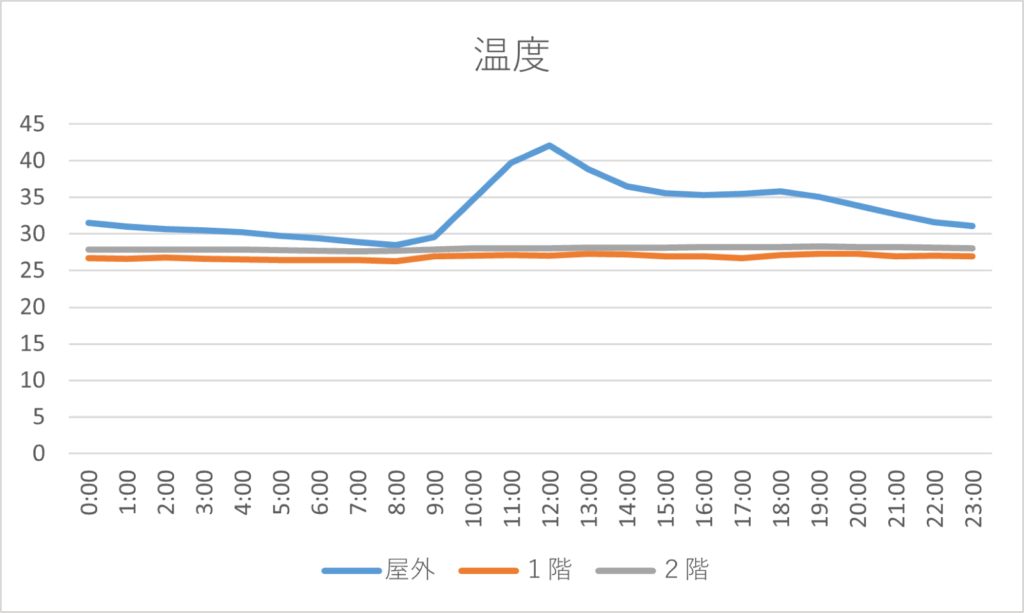

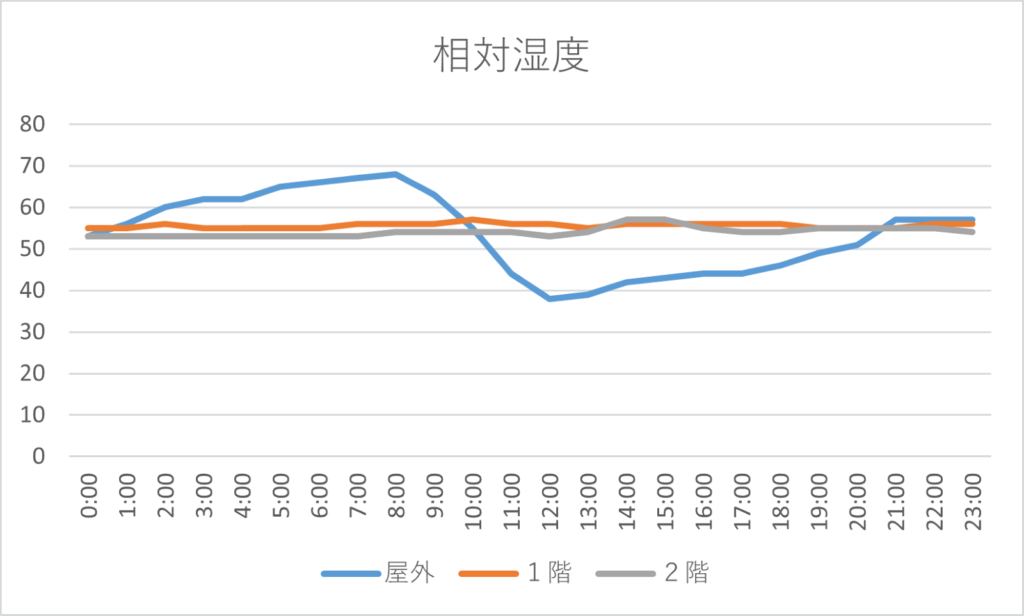

丸福町家では、屋外、1階事務所、2階リビングの3箇所の気温(室温)、相対湿度等を6月から毎日1時間毎に記録しています。その中で屋外の気温が最も高くなった9月2日を例に見てみます。この日の屋外の気温は、午前5時から午前9時の間は30℃を下回りましたが、それ以外の時間帯は夜間も30℃を超え、午後12時には42.1℃の高温となりました。

その環境下で24時間、1階、2階のエアコンを27℃に温度設定して自動運転を作動させました。その時の室温、相対湿度の結果は下のグラフの様になりました。外気温の変動に対して、室温は27℃から28℃とほぼ一定となりました。相対湿度も屋外は気温の変動に合わせて38%~68%と変動しましたが、室内は53%~57%とほぼ一定でした。

この日のエアコンが消費した電力量は24時間で、1階が3.17kWh、2階が2.93kWhでした。1時間当たりの消費電力は1階が132W、2階が122Wとなります。四国電力の電気料金は、kWh当たり29円ですので、エアコンが消費した電力量の電気代は、1階は91.93円/日、2階は84.97円/日でした。

エアコンの消費電力量はSwitchBot社のプラグミニという機器をコンセントに取り付けて測定します

-768x1024.jpg)

エアコンは、1階、2階の床面積が各々34.92㎡(10.5坪)に対して、6畳用の冷房能力2.2Kwのものを、1階に1台、2階に1台設置しています。このエアコンの消費電力はカタログに125~840Wと記載されていますので、1、2階とも最も消費電力が少ない状態で作動をしていたことが分かります。

室温の27℃~28℃は、日中の活動時も夜間の就寝時も、暑くなく冷やし過ぎ感もなく、ちょうどよい快適な環境だと感じました。エアコンは穏やかな作動状態で、吹き出しの気流もほとんど感じませんでした。

気温が下がって来た9月20日からはエアコンは全て止めて、自然通風と扇風機だけで快適に過ごしております。また来年の夏には、エアコンを連続運転ではなく、外出時などには止める間欠運転をおこない、室温の変動や、消費電力、快適性などの検証も行う予定です。

さて、ここからは丸福町家の省エネ性能の検証についてです。エムズ建築設計事務所では住宅医協会が会員向けに公開している『環境履歴書』を活用して、省エネ性能の確認を行います。『環境履歴書』は、エクセルでつくられた計算プログラムで毎月の電気、ガス、灯油、水道等の使用量と料金を入力すると、エネルギー使用量、光熱費、CO2排出量がグラフ化されます。またグラフから標準値(統計値)との比較検証が出来ます。標準値(統計値)は総務省の家計調査(2016年~2020年の5年の平均値)より算出されたものです。

毎月の電気、ガス、水道の使用量、支払い金額を入力します

.png)

エネルギー使用量がグラフ化されます

.png)

丸福町家の省エネ性能の検証結果は、5月から9月までの5ヶ月間についてですが、エネルギー使用量は、標準値(統計値)17,921MJに対して、丸福町家は11,605MJ、削減率35.2%となりました。

エネルギー使用量の単位は、MJ(メガジュール)です。電気、ガス、水道など使用量はkWh、㎥、ℓと単位が異なるため、使用量に所定の係数を掛けてMJに換算して単位を合わせ合計しています。

次は光熱費のグラフ化です

.png)

光熱費は標準値(統計値)74,166円に対して、丸福町家は60,343円で節約金額は13,823円となりました。

次は二酸化炭素の排出量のグラフです

.png)

二酸化炭素排出量は標準値(基準値)930kg-CO2に対して、615kg-CO2で削減率は33.8%となりました。

二酸化炭素CO2の排出量は、電気、ガス、水道の使用量に所定の係数を掛けて算出します。

私は今回の省エネ性能の確認を通して、エネルギー使用量、光熱費、CO2の排出量に関心が向かいました。それらを抑えるために我慢して生活するのではなく、快適な暮らしについて考え、それを実現していくための情報収集や試行が生まれてくると感じました。また設計者として、建物の断熱性能、日射遮蔽、気密性能の大切さ、エアコン、給湯器、混合水栓等、設備機器についての知識が必要であると感じました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

鈴木康之