今年は梅雨明けが早かったせいか蝉の鳴き声が聞こえず心配していましたが、7月半ばを過ぎて一斉に鳴き始め安心しました。毎日すごく暑い日が続きますので、無理をしないで猛暑を乗り切りましょう。

今回の日記は村上の担当です。約1か月前に文子さん、堀田さんと共に訪問した東播染工さんをご紹介いたします。

東播染工さんは兵庫県西脇市で創業し、今年82年になる会社です。以前には多くあった、糸を先染めし、織りまで行う工場は、今では日本で東播染工さんだけになったそうです。「播州織」の伝統を守りながら新しい技術を開発してつくられた製品は、海外の有名ブランドにも採用されるほどの高品質なのです。

工場見学をさせていただけるとのことで、ワクワクしながら到着した私たちを、担当の足立さんがにこやかに迎えてくださいました。

まずは顔合わせのご挨拶。写真左が足立さん、右が河野さんです。

東播染工さんのお仕事を紹介していただいたあと、いよいよ工場見学へ。染色のため、網状になった芯に原糸を巻き取る所からスタートです。芯を網状にすることで、芯の内側からも染料がしみて、芯の内外で染めむらができないよう工夫されています。

次は「色見室」へ。ここには2万色くらいの色見本があり、思わずわーっと声が出ました。糸にはそれぞれ説明書がついていて、どのように染めているかわかるようになっています。色のデータは30万色ほどあって、服のデザイナーさんがここへ「色を取り」に来るそうです。

色見室の隣には染色の試験室があります。サンプル生地を作るために、少しだけ染色を行う部屋で、小さなかわいらしい釜もあります。ガラスの容器に入ったいろいろな色が反射して、壁が何色とも言い難い不思議な色になっています。部屋全体がまるで水彩絵の具をにじませて描いた絵のようでした。

染めの工程では、巻き取った糸を大きな釜に入れて圧力をかけ、均等に染まるようにします(試験室の釜はこのミニ版)。釜から取り出したら乾燥機へ。ちょうど乾燥が終わって取り出されたホカホカの糸を見ることができました。

のりを付けられた経糸(たていと)は、一本一本、織り機の針に通されます。今は機械化されていますが、昔は手作業で行っていました。想像しただけで気が遠くなるような作業です。

そしていよいよ製織です。横糸をエアーで飛ばす織り機を見せていただきました。速い!

織り機の動画(音が出ます)IMG_8603

できあがった生地からのりを落とし、起毛、縮み防止や、UV防止などの加工を行い完成です!糸巻きから仕上げ加工までしっかり見させていただきました。

工場間の移動の途中、敷地のすぐ脇を流れる杉原川について説明がありました。昔からこの川の水を利用して染色が行われていましたが、工場から色のついた水がそのまま川へ流されていた時代もあったそうです。現在、排水は敷地内にある貯水槽で微生物による処理をして、水質基準をクリアした水が川に放流されています。働きを終えて沈殿した微生物は、肥料として田畑へまかれ、環境保全にひとやく買っています。

2時間近くの工場ツアーを終え、テキスタイルデザイナーの河野さんにも加わっていただき、打ち合わせが始まりました。日本に一か所しかない、染めから製織、整理加工まで行う工場の見学という珍しい体験で気分は上がりっぱなし、会話が弾みます。

東播染工さんを訪問するきっかけになったのは、MOKスクールのクラブ活動で見学した、丹波篠山のエイチ・アンド一級建築士事務所。カーテンや建具に使われていた布があまりにも素敵で、どこで入手されたのか、事務所を運営する半田さんから教えてもらいました。半田さんの布は東播染工さんによるオリジナルで、テキスタイルデザインは河野さんが担当されたそうです。

エムズが建具の代わりに間仕切りとして使っている布は、ちょっと重みのあるたっぷりとした感じで柔らかさがあり、厚すぎず薄すぎずという生地です。文子さんは、その生地の詳細がわからないことがずっと気になっていて、材料すべてがわかるものを欲していました。東播染工さんが望む生地をつくってくださると知り、今回の訪問となったのでした。

ずらっと並んだサンプルから気に入ったものを選ぶ文子さん。河野さんがアドバイスしてくださいました。

生地の試作の一例として、経糸が同じの30mから40mの長さの生地を、10mごとに横糸を変えて、出来上がりを比べることもできるそうです。横糸の色や密度を変えたりすることで、まったく違う風合いの生地になる。頭の中で中島みゆきさんの「たーての糸はあーなたーよーこの糸はわーたしー」の歌声が繰り返し響いていました笑。

果たしてエムズ仕様の布はできるのか?興味津々です!また日記でご報告しますので楽しみにしていてください。

この日、工場の案内と、文子さんの生地についての相談に乗ってくださった足立さんは、服の型紙をつくるパタンナーで、一時は建築の道に進むことも考えていたとのこと。「服は一番小さい建築だと思っている」という足立さんの言葉、私もその通りだと思います。

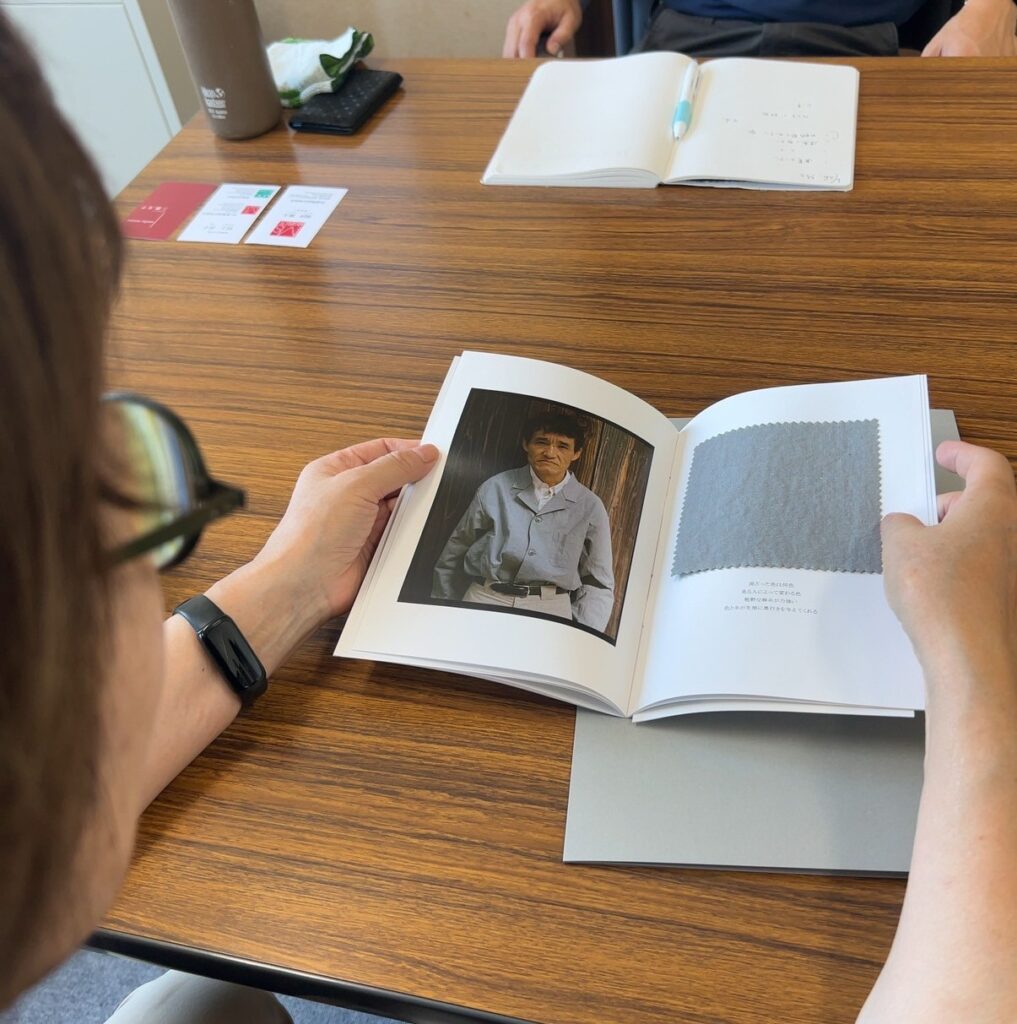

いま東播染工さんは、「jisetsu」というブランド名の服作りにも取り組まれています。性別に関係なく、好きなサイズを選んで着られるように、また、同じ服を誰が着ても、何年後に着てもいいように、20代から65歳までの身近な人たちだけをモデルにしています。文子さんが見ているパンフレットの写真はカメラマンのお父さんだそうです。渋いですね!布のメーカーだけあり、パンフレットにはスウォッチと呼ばれるサンプル生地がついていて、触り心地を確かめることもできるのです。

足立さんには、綾織り(あやおり)の場合の経糸と横糸の見分け方なども教えていただき、これまで布をこんなに真剣に見たことがなかった私は、新しい知識を得てとても感動しました。この話も、エムズ仕様の布について報告するときに書きたいと思います。

足立さん、河野さん、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。エムズ仕様の布ができるまで、引き続きよろしくお願いいたします!

(村上洋子)