エムズ日記をご覧のみなさま、こんにちは。

事務所のお庭では、ナンテンの実が色づきました。玄関前のモミジの木も赤くなり、秋らしさを感じます。

さて、今週のMs日記は髙田が担当いたします。私が先週末11 / 8 (土) – 9 (日) の2日間で参加してきたMOKツアーについてご紹介いたします。

今年は、Msの物件でもお世話になっている、しそうの森の木の三渡保典さんにコーディネーターをお願いし、兵庫県は神話の国・播磨を訪れました。

→しそうの森の木さんの木材を使用したMs物件例:認定こども園 宍粟わかば

こちらが初日に訪問した木の産地です。

- 間伐現場 / 山田林業

- バイオマス発電所 / 生野銀山バイオマス発電所株式会社

- 製材工場 / しそうの森の木

- プレカット工場 / しそうの森の木

はじめに今まさに 間伐作業中 の山を訪れました。こちらは樹齢50年の杉の木を伐採したものです。

断面に触れるとものすごくじめっとしていました。まるで雨にさらされたのかと思うほどです。

杉は特に伐採直後の含水率が高く、多いと200%ほどになるのだとか。これが家の柱や梁として使われる頃には含水率を20%以下にまで減らすのです!

次にバイオマス発電所を訪れました。こちらは生野銀山バイオマス発電所株式会社さんの施設で、山田林業さんも運営を担っています。林業家が発電所の運営に関わっているという、非常に珍しい例です。

多くの林業家さんたちは建材として利用できない状態の悪い丸太を、バイオマス発電所を抱えている電力会社などに売ります。そうすることで、切った木を余すことなく活用するのです。

しかし、山田林業さんは自社で発電を行っています。木材や電力を運送するのには非常に手間がかかるので、それを簡略化することで、資源を効率的に活用できるのです。実際、山田林業さんの発電所には、ドイツ製の小型で高効率な発電機が設置されています。およそ1日の発電量は1000~1200世帯を賄えるほどだそうです。電気も「地産地消」することで地域力向上に貢献しています。

ここから しそうの森の木さんの施設になります。はじめに製材工場を訪れました。先ほど伐採した丸太が、葉枯らし(伐採した木を葉をつけたまま山に寝かせて乾燥させること)の後、ここに運ばれてきます。

多くの製材所では、丸太をフォークリフトで運び、横向きに置きますが、ここでは丸太1本1本をつかんで運べるグラップルという重機を使い、縦向きに置いています。

これには、材質を徹底的に管理するしそうの森の木さんの想いが表れています。木口が見えるので木材の状態を観察しやすいというメリットもあります。

ここは大径材加工棟です。丸太が写真奥に見える青い機械で切断されて、柱や梁といった建材になります。余った部分はどうするのか、そこは非常に難しいところでもあり面白いところでした。面積・体積効率だけを考えて木取りをすると、真ん中に大きな柱を取ってもよいのですが、そうすると住宅では使えない、売れない木材になってしまいます。ほかにも様々なことを考慮して木取りをしているのです。

そして、乾燥機です。先ほど切断された木材がここで乾燥されます。

右の白いものが一般的な「中温蒸気式乾燥機」ですが、中央の銀色のものは「真空乾燥機」と言って、より高品質な建材を実現するために しそうの森の木さんがメーカーと協力して開発された乾燥機です。

その扉の厚さには驚きます!文子さんとMOKスクール校長の木又さんも興味深く見ていました。

次は建材加工棟です。木材を接着して1枚のパネルにしたり、CLTという集成材にしたりします。また、フローリング板は写真のような「実(さね)」という凹凸をつけて使用します。その加工もこちらで行えるのです。

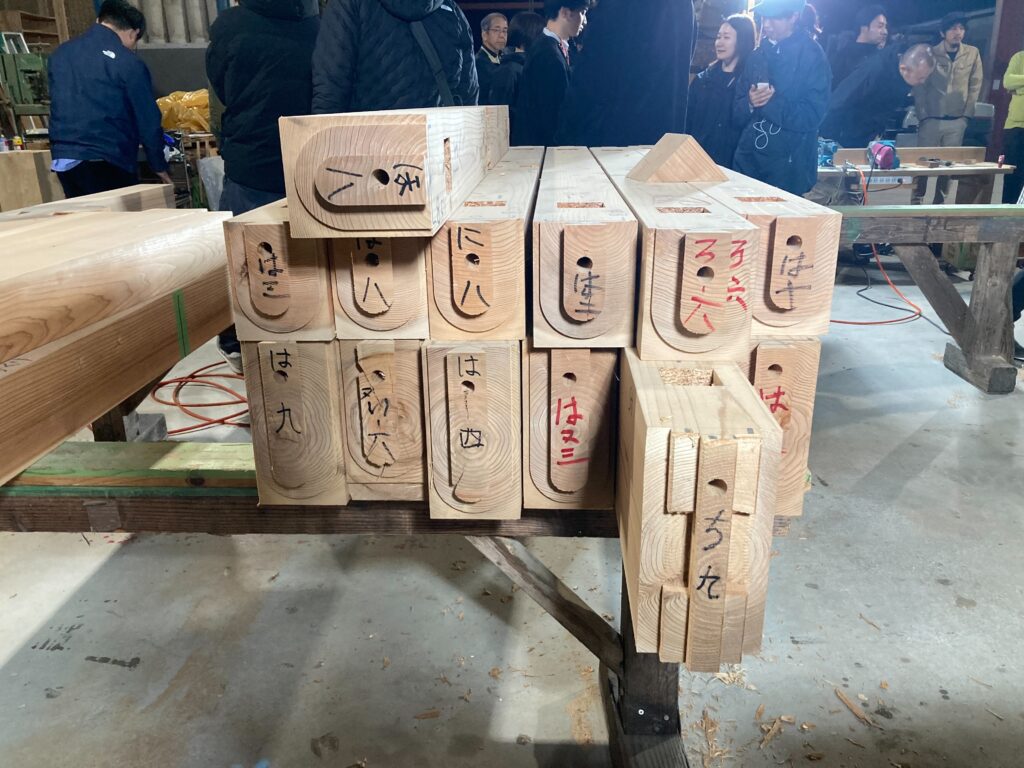

最後にプレカット工場です。柱・梁接合のための仕口や、ほぞを作る場所です。機械を用いたプレカットが一般的になっており、しそうの森の木さんでも機械を使用していますが、機械では対応できない仕口・ほぞは、人間の手によって加工しています。いわゆるハイブリットです!

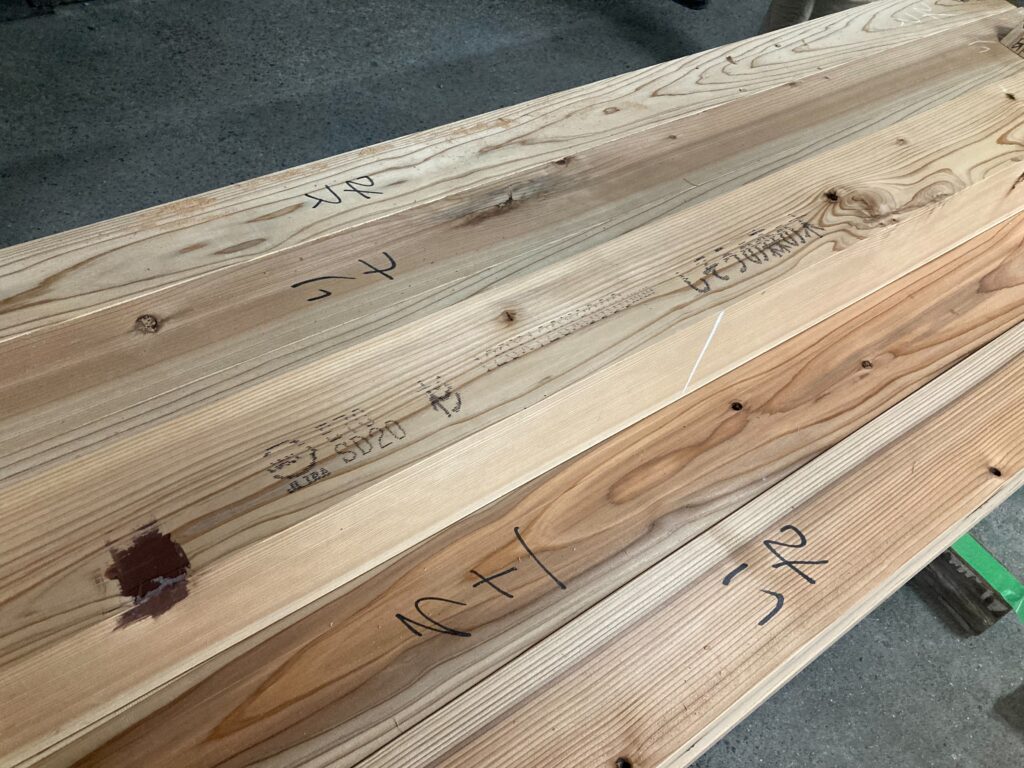

最後にこの度長い年月と労力をかけてしそうの森の木さんがJASの認定をとった木材を紹介します。

木は生物なのでその性能を数値化するのは難しいです。したがってJAS認定を取ることも非常に難しいです。

しかし、JAS認定があることで、活用できる幅が広がり、木造建築の普及に寄与できるのです。

(写真は、黒色スタンプによるJASマークと内容)

以上の長い工程をかけて木材はつくられます。長い年月と多くの人が関わってできるのです。

最後になりましたが、山田林業の山田さんも、しそうの森の木の三渡さんも共通して言っていたことがあります。それは、

「木を使うこと。それが山のためになる。」

ということです。正しくないイメージや偏見があれば、ぜひ一度山の仕組みをしってほしいと思います。

この2日間は私にとって山のことを知る貴重な機会となりました。間違いなく今後の設計者人生の糧になると感じています。

ツアーに関わったすべての方へ、ありがとうございました。

髙田颯斗