エムズ日記をお読みの皆さん、こんにちは!大阪は桜がきれいに咲き始めましたが、この2,3日、すこし寒く感じます。今週は非常勤スタッフの鈴木が、丸亀の家の改修についてお話します。

丸亀の家の改修工事が竣工して、2月20日に関元工務店さんから引き渡しを受けました。ひと月が過ぎましたが、まだ私の生活は大阪が主で、この家には数日しか暮らしていません。それでも、とてもよい家が出来たな、と実感しております。

今回のエムズ日記は、改修を振り返って、設計者として学んだこと、得たことをお話しようと思います。

丸亀の家は、祖母から受け継いだ家で、昭和3年に建築され、今年で築97年になります。祖母が亡くなってから10年程、空き家となり、劣化が激しく雨漏りや、外壁の塗り壁が剥離して前面道路へ落下するような状態でした。

住宅医スクールを受講し、この家の性能向上改修を決意して、エムズ建築設計事務所で初回打合せをしたのが、2023年8月4日です。それから詳細調査、基本設計、実施設計を進め、改修計画の期間は約10か月でした。2024年6月10日に着工し、工期9か月を経て無事竣工しました。

まず、詳細調査から学んだことです。詳細調査は、2023年8月11日に行いました。

(詳細調査の様子はこちらからお読みいただけます)

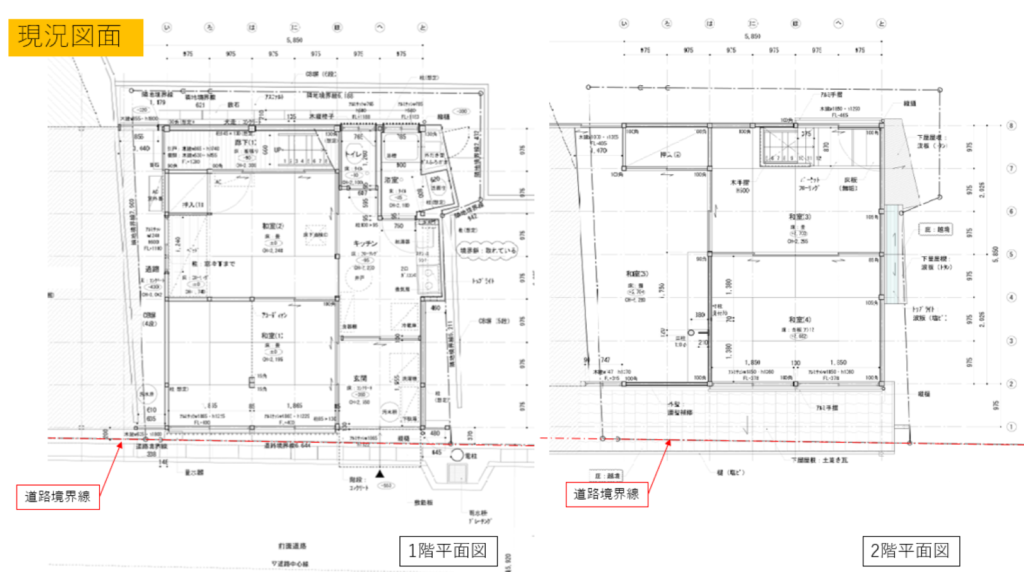

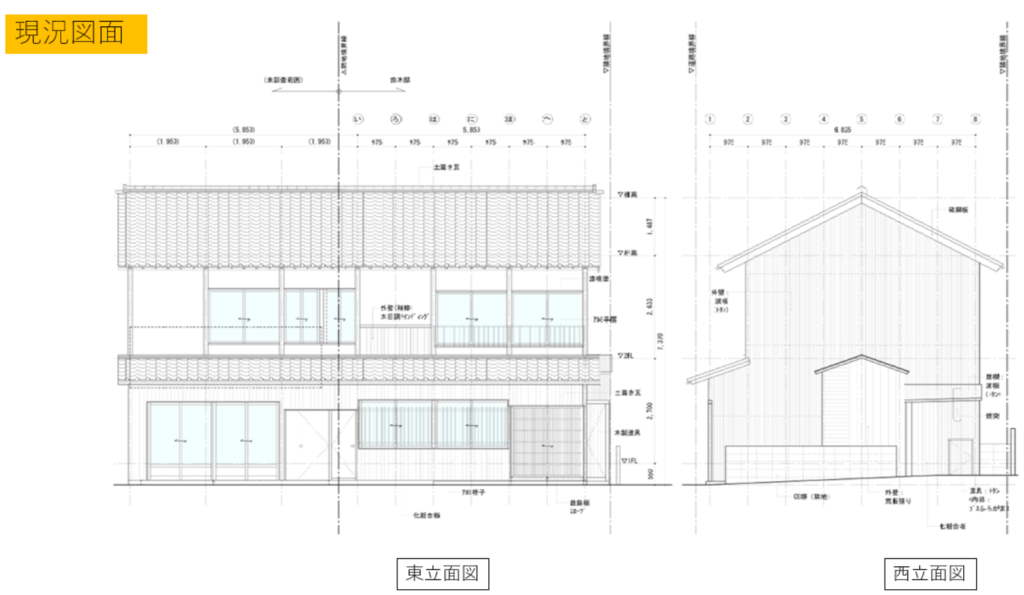

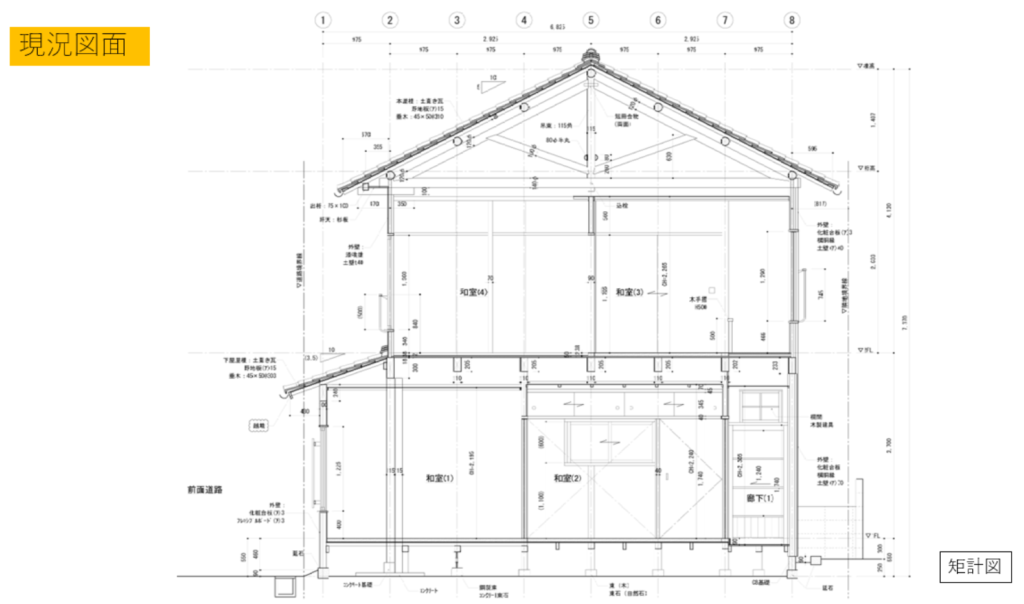

詳細調査は、現況の建物の問題点を把握するために欠かせない大切な作業です。9名で分担し、①耐久性(劣化対策)、②耐震性、③温熱性、④省エネルギー、⑤バリアフリー性、⑥火災時の安全性について調査を行いました。また、水平方向、垂直方向の採寸を行い、下記のように現況図面を作成しました。

この詳細調査では、既存建物の性能向上改修の設計をする上で、必要不可欠な情報を得ることができました。また、既存部材の状態を確認することができ、改修で残す部材などの検討にも役立ちました。一方で、非破壊の調査でしたので、解体工事で壁や天井を取り除くと、想定外のものが現れることも経験しました。

次は、基本設計の工程です。

(基本設計の様子はこちらからお読みいただけます)

基本設計で学んだことは、改修後の暮らしをイメージし、それを設計に反映させていくことの大切さです。丸亀の家では、1階の事務所の中心にキッチンを据えることにしました。これは、事務所を開かれた空間にして、皆さんに集まっていただき、勉強会や、パーティーが出来る場所にしたかったからです。

また、トイレを2階に設置したのは、動線や視線、音などについて、お客様が安心して使えるトイレにしたかったからです。それだけではなく、用を足した後、1階へ戻る時に、ダイナミックな小屋の丸太トラスを見上げて、感動してもらうためです。

ダイナミックな丸太のトラス

実施設計の工程では、構造について学びました。

(実施設計の様子はこちらからお読みいただけます)

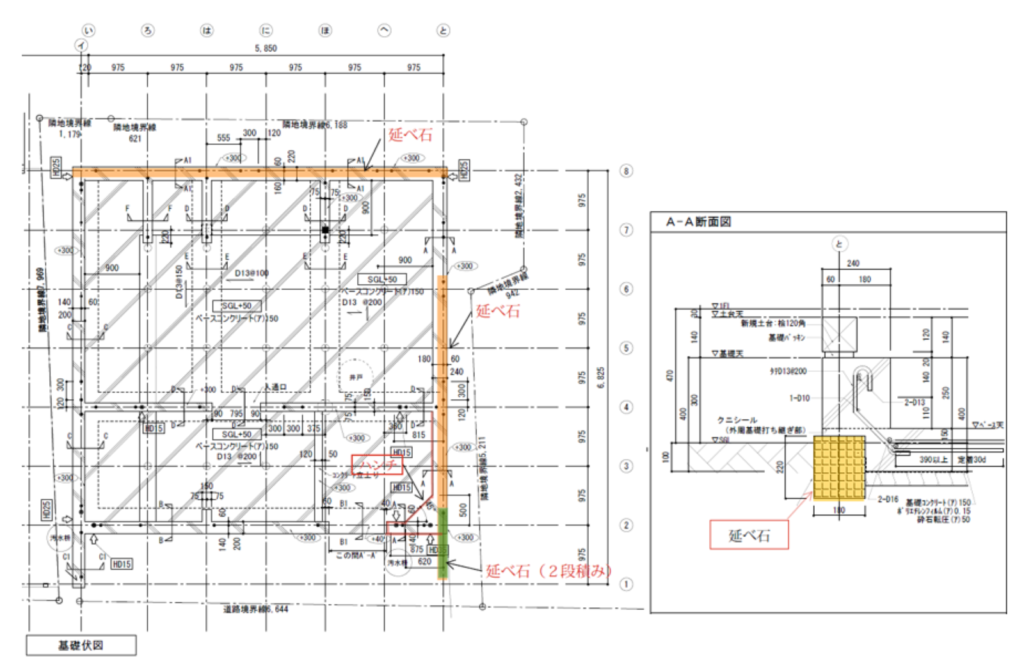

現況建物は地面に置いた石の上に柱を載せて支持する玉石基礎でしたが、地盤調査の結果、地盤の表層部が軟らかいことや、地震時に液状化の可能性があることから、鉄筋コンクリート造のべた基礎に置き換えることになりました。基礎図面を描きながら、施工手順について考えました。

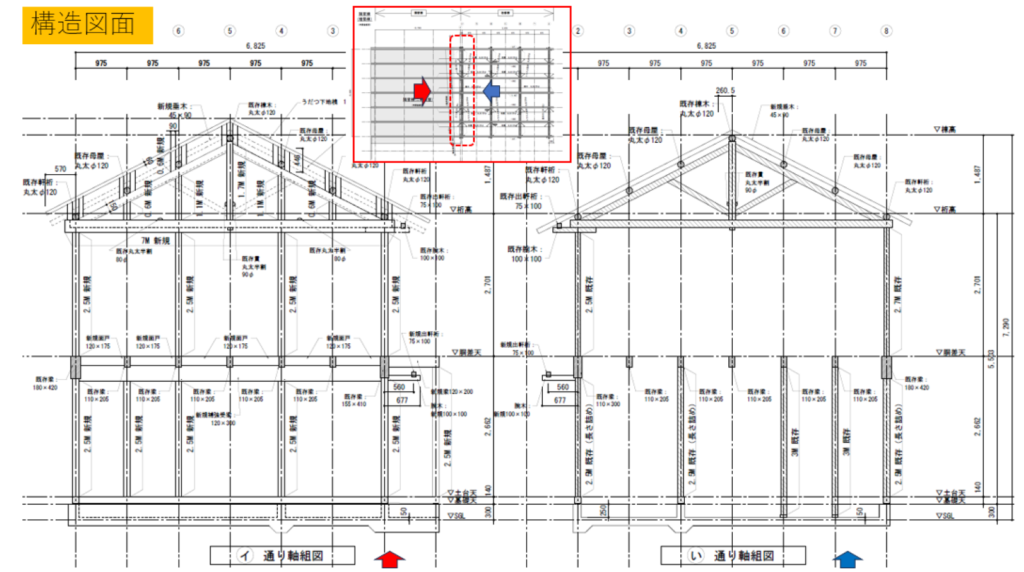

また現況建物は、二軒長屋でしたので、2階床梁や、小屋組みの軒桁や母屋が隣住戸へ延びて配置されています。改修後も隣住戸は残りますので、床梁や軒桁、母屋はそのままの状態にする必要がありました。そのため、隣住戸との境の『い』通りの外壁をどのように構成するか、悩みました。

構造設計を依頼した秋山建築住宅設計室の秋山さんと、文子先生、私の三者で打合せをしているときに、文子先生からの発案で、『い』通りの外側12cmの位置に、『イ』通りを新設し、その通りに、新しい基礎、柱、梁の構造体を作り、既存の梁や母屋を下から支えることになりました。

このようにすることで、『い』通りの既存の柱、梁、トラスは傷めることなくそのまま残し、『イ』通りに、耐力壁を新設し屋根の上には、うだつを上げることができました。

青い矢印が、既存の構造体の『い』通り、赤い矢印は新設の構造体の『イ』通り

既存の『い』通りに抱き合わせて新設の『イ』通りに架構を作り、既存の母屋を下から支える現場の様子。更にこの上に、うだつを立ち上げます。

このような設計期間を経て、工事が始まりました。施工中は、2週間に1日のペースで、文子先生と現場監理を行いました。改修工事では、想定していない状況に遭遇し、それに対して臨機応変に対処していくことを学びました。

一例として、新設する基礎の立上りの直下には、既存の延べ石が敷き並べられていました。延べ石は、断面は約20cm角で、長さが1本当たり90cm程度あり、とても重たく、また硬く、撤去するのは困難でした。そのため延べ石を残置し、新設基礎の立上り部の断面を屋内側へ拡げて、基礎を作るように設計変更をしました。

土台の位置には延べ石が敷き並べられていました。

また、玄関出隅部は、延べ石が2段積みで、新設の基礎を通すことが出来ないため、現場で寸法を測り、基礎の立上り部にハンチを設けて、基礎を通すことにしました。

玄関の出隅部は延べ石が2段積みになっていて、基礎を通すことができません。基礎を通すためにハンチを設ける検討をしました。

ハンチを設けて基礎を連続させることができました。(赤い矢印のところ)

設計として予想していないものに現場で出くわした場合には、それを活かして、良いものにしていくことを考え、そして、困難に遭遇した時には、あきらめないという姿勢を学びました。私はすぐにあきらめると、文子先生から何度も注意を受けました。

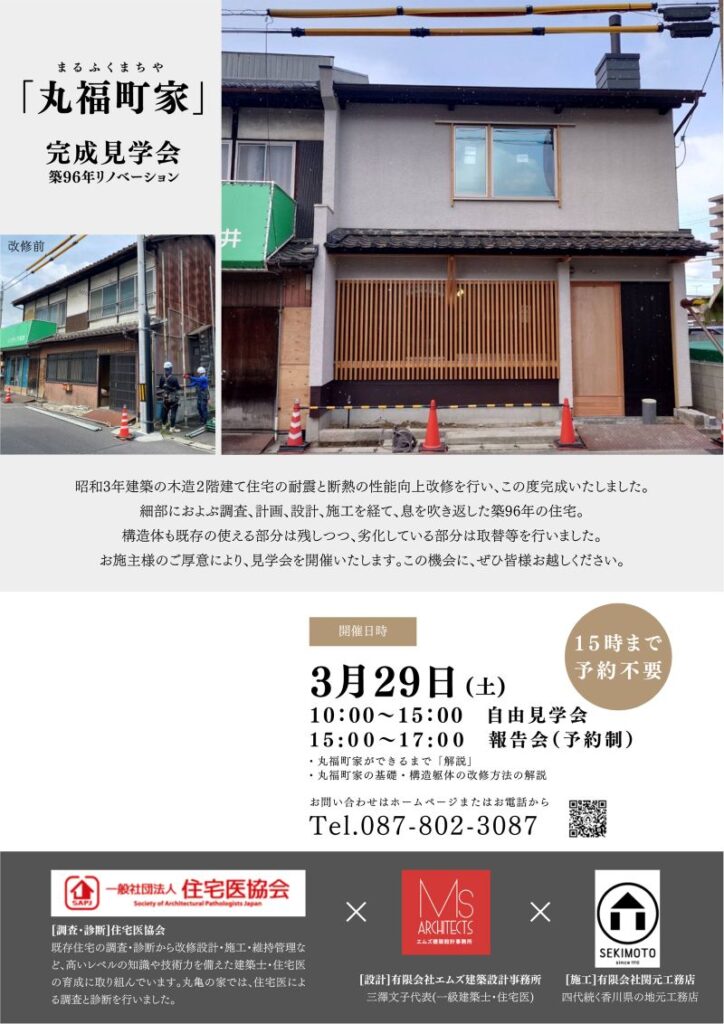

現場監理からの帰りの車中、運転をしている私へ後席の文子先生から、建物の名前は、「丸福町家」はどうかしら、と提案がありました。丸亀の「丸」、まあるい福を招く「まる」、「町家」は、私が幼いころの町家が並び、人通りが賑やかだった光景が想い出され、即座にいい名前だと思います、と応えました。

このように、改修の各工程で、私は言葉では表せられない程の学びがあり、得たものがありました。

そして、3月29日には、丸福町家のお披露目の会を開催することが出来ました。たくさんの方に来ていただき、古い建物の改修の良さを伝えられたのではないかと思います。基本設計で考えた、皆さんに集まってもらえる開かれた事務所が出来たと実感しました。

お披露目の会の様子は、次週のエムズ日記をお楽しみに!

最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

鈴木康之